ニュース

2026.01.14

2025年12月19日(金)、2025年度三菱みらい育成財団による助成事業「個人研究型探究学習教員研修プロジェクト」の第4回定例会をオンラインにて開催しました。前回から引き続き、全国9校の学校から約30名の先生方にご参加いただきました。

第4回は「既存研究・学習リソースの活用」をテーマに研修を実施いたしました。東大附属中等教育学校および青翔開智中学校・高等学校の学校図書館司書の先生方より、図書館の活用事例・取組事例をご共有いただいたほか、石黒千晶先生(CASEER)による文献検索と引用に関するレクチャーが行われました。その後、須藤玲先生(CASEER)のファシリテートにより、参加者の皆さまとのディスカッションも実施しました。研修会終了後には希望者によるざっくばらんな振り返りの時間も設け、今回も非常に充実した回となりました。

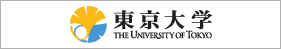

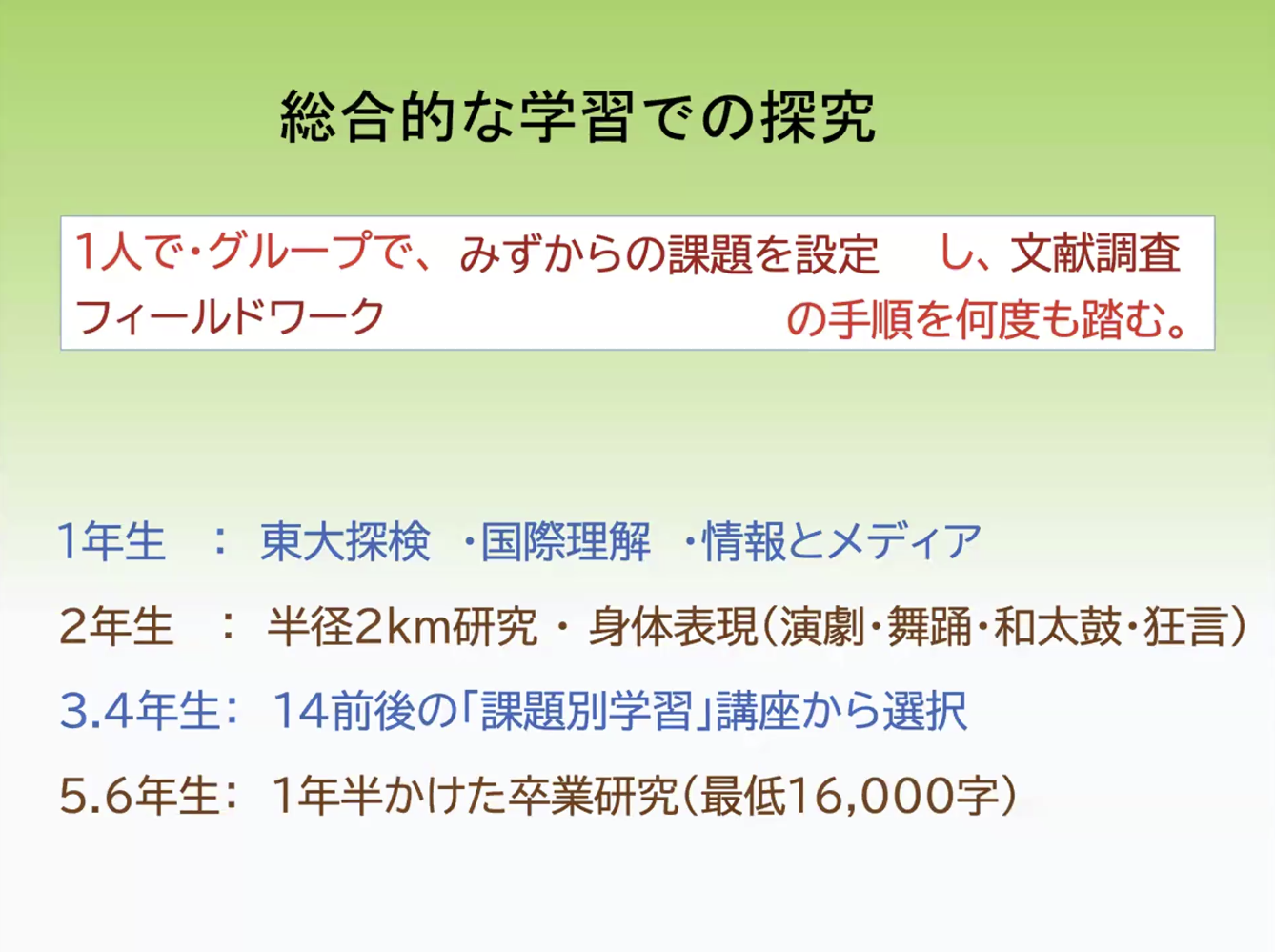

まず、東大附属中等教育学校の井上先生・菅先生より、同校における探究学習での図書館活用や支援についてお話いただきました。同校では探究学習のフェーズごとに多様な支援がなされており、各種資料の提供に加え、図書館を発表の場として活用する取組も行われています。さらに上級生の卒業研究を展示するコーナーを設けるなど、探究学習を支える工夫が紹介されました。

井上先生・菅先生によるレクチャー

クリックして拡大

続いて、青翔開智中学校・高等学校の横井先生より、同校図書館における探究学習の支援方法についてお話いただきました。同校では、各教科で行われる探究と総合的な探究の二本柱を軸に取組が進められており、学校図書館はその相互作用をつなぐ橋渡しとしての役割を担われています。例えば、学術論文の読み方やデータベースの解説を授業内で扱うことに加え、探究学習の成果物を発表する場としての提供や、生徒の探究をガイドする存在として、「モノ」「バショ」「ヒト」の三つのリソースを活用した支援が行われていることをご共有いただきました。

横井先生によるレクチャー

クリックして拡大

次に石黒先生より、情報リソースの活用に関するレクチャーをいただきました。なぜ情報リソースを活用すべきなのか、どのように検索・引用を進めていくかなどについて、大学の1年次教育や学術知見を踏まえながら丁寧な説明がなされました。

石黒先生によるレクチャー

クリックして拡大

最後に学習リソースに関して今後取り組みたい事について、①探求のあり方・方向性・設計、②生徒への働きかけ・教員側の対応、の二つのテーマでディスカッションを行いました。

また前回同様、研修後は先生方とCASEERスタッフを交えた自由な交流の場が設けられ、ざっくばらんな意見交換が行われました。

本プロジェクトは、2025年3月まで全7回にわたって開催されます。次回の第5回は2026年1月23日(金)に、「研究方法のバリエーションとその選択」をテーマに開催される予定です。

(文責:CASEER・谷垣明里)

2025.12.27

2025年11月28日(金)、2025年度三菱みらい育成財団による助成事業「個人研究型探究学習教員研修プロジェクト」の第3回定例会をオンラインにて開催しました。前回から引き続き、全国9校の学校から30名の先生方にご参加いただきました。

第3回は「個人研究型探究のテーマ設定と問いの立て方」をテーマに、本田由紀先生(CASEERセンター長)と福島創太先生(株式会社教育と探求社マネージャー、CASEER協力研究員)からのレクチャー及び参加者のディスカッションを中心とした研修が行われました。また、今回より、研修会終了後に希望者による振り返りの時間も設けられ、参加した先生方の意見交換の場となりました。

まず、本田センター長から、高校現場での探究学習指導について提案がありました。先行研究でも明らかになっている、高校生が問いを立てることの難しさと、実際の研究者の問いの立て方を踏まえ、「探究学習」の概念を広げるような新たな支援の視点が提供されました。

本田センター長によるレクチャー

クリックして拡大

後半では福島先生から、参加者への事前アンケートを元にした課題共有と解決策の提案がありました。挙げられた課題を6つに分類した上で、特に「問いの質に関する課題」「問いに対する生徒のスタンスの課題」について参加された先生方から各校の具体的な課題や対応の工夫を共有していただきました。

福島先生によるレクチャー

クリックして拡大

終了後には先生方およびCASEERスタッフを交えた自由な交流と対話の場が設けられ、各校の取り組みや課題について活発な議論が行われました。

本プロジェクトは、2025年3月まで全7回にわたって開催されます。次回の第4回は12月19日(金)に、「既存研究と学習リソースの活用」をテーマに開催される予定です。

(文責:CASEER・山田実季)

2025.12.11

学校現場・民間企業と連携し、探究学習の質向上に向けた知見を発信

東京大学大学院教育学研究科附属 学校教育高度化・効果検証センター(CASEER)と、株式会社教育と探求社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:宮地 勘司、以下「教育と探求社」)は、中学校・高等学校における探究学習の実態と、生徒の学びや意識への影響を把握する共同研究を、2025年11月1日より開始しました。

本研究では、特に民間企業と連携した探究学習プログラムに着目し、調査設計、実施、分析を行い、得られた知見を報告書等で公表していきます。CASEERの学術的知見と、教育と探求社が20年以上にわたり学校現場と共に積み重ねてきた実践知を掛け合わせ、探究学習の質向上に向けた示唆を整理します。

背景

探究学習は全国の中学校・高等学校で広がり、実践も多様化しています。一方で、「どのような取り組みが、どのような学びにつながっているのか」を、学校現場のリアルに即して捉え直し、共有していくことの重要性が高まっています。

教育と探求社は、企業・自治体・教育機関と連携しながら、探究型学習プログラム「クエストエデュケーション」などを通じて、生徒の探究的な学びを支援してきました。これらの実践を土台に、今年度は20校を対象に調査を実施し、来年度以降はさらに拡大する予定です。

CASEERは、学校教育の高度化と教育効果の検証を目的に、教育実践の調査研究と発信に取り組む研究センターです。これまで東京大学教育学部附属中等教育学校と連携したパネル調査等を通じて、探究的な学びを含む教育実践の可視化にも取り組んできました。

今回の共同研究では、両者の知見を結集し、探究学習の実態と効果を多角的に明らかにすることを目指します。また、将来的には調査項目を継続して用いることで、教育効果の検討につながる可能性も見据えています。

共同研究の概要

研究テーマ:中学・高等学校における探究学習に関する実態及び効果に関する研究

(民間企業と連携した探究学習プログラムに着目)

研究内容:調査設計/調査実施/分析/成果公表

調査規模(予定):今年度20校

研究体制

研究担当教員(CASEER):本田 由紀(東京大学大学院教育学研究科 教授/CASEER センター長)

教育現場における探究学習の実状はきわめて多様であり、その実態把握も必要とされています。同時に、探究学習への取り組みに対して消極的な学校・教員・生徒も一定の割合で存在することから、「なぜ探究学習をやるのか」「探究学習にはどんな意義や効果があるのか」についてデータに基づいて示していくことも必要です。

今回の調査研究は特定の探究学習プログラムに焦点化したものではありますが、探究学習の内容・方法を統制(コントロール)した上で、多数の学校・生徒から分析にとって十分な規模のデータを収集し、個々の生徒の取り組み方、教員の指導のあり方や生徒のチームの様子が、学習後の生徒の効果認識や自己認識とどのように関連しているかを明らかにしようとするものであり、探究学習に関する重要な知見の一つにつながるものと考えております。

民間機関側 共同研究者代表:福島 創太(株式会社教育と探求社 開発部マネージャー)

探究学習は全国に広がりを見せていますが、その実践がどのようなプロセスを経て、生徒の学びや意識の変容につながっていくのかについては、十分に検証され、共有されてきたとは言えません。本研究では、教育と探求社が学校現場とともに積み重ねてきた探究学習の実践を対象に、CASEERの専門的な調査設計と分析の枠組みを掛け合わせ、実態と効果を実証的に捉え直していきます。その中から、生徒一人ひとりの取り組み方や、先生の関わり方、学習の進め方といった要素が、どのように生徒の学びの実感や自己認識と結びついているのかを丁寧に読み解き、探究学習の質を高めていくための手がかりを見出していけたらと思います。

実践と研究が相互に往還することで探究学習の姿をより立体的に描き出し、その成果を教育現場と社会の双方にとって共有可能な知見として発信していく、その積み重ねが、探究学習の質を次の段階へと押し上げていく基盤になると考えています。

共同研究パートナー 組織概要

■株式会社 教育と探求社

所在地:〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル6F

設立:2004年11月

代表者:代表取締役社長 宮地 勘司

事業内容:

中学・高等学校向け探究学習プログラム「クエストエデュケーション」をはじめとする、探究学習・人材育成プログラムの企画開発・制作・販売および研修事業 等

問い合わせ先

学校教育高度化・効果検証センター

メールアドレス:c-kodoka(アットマーク)p.u-tokyo.ac.jp

2025.11.19

2025年10月24日(木)、2025年度三菱財団助成事業「個人研究型探究学習教員研修プロジェクト」の第2回定例会をオンラインにて開催しました。当日は、全国9校の学校から30名以上の先生方にご参加いただきました。

第2回は「探究の段階設計と学びの接続」をテーマに研修を行いました。具体的には、「教育課程全体における探究の位置づけ」、「スクール・ポリシーの実現に向けての段階的な発展のデザイン」、「探究を担う教員組織」そして「教科における探究との関係性」 の4点を中心に議論が行われました。

まず淺川俊彦先生(東大附属元副校長、CASEER特任研究員)と福島創太先生(株式会社教育と探求社マネージャー、CASEER協力研究員)によるレクチャーが行われました。お二人からは、長年の実践と研究に基づいた探究学習のカリキュラム設計や、学年をまたいだ「学びの接続」に関する具体的な事例や視点が提供されました。

淺川俊彦先生によるレクチャー

(クリック/タップで拡大)

福島創太先生によるレクチャー

(クリック/タップで拡大)

レクチャーを踏まえ、研修の後半部では、2部構成の「対話セッション」が行われました。 まず「学校混合グループでの対話セッション」では、参加者がレクチャーでの気づきを内省した後、自校の課題を共有しました。ここでは、①教育課程全体における探究の位置づけ、②スクール・ポリシーの実現に向けての段階的な発展のデザイン、③探究を担う教員組織、④教科における探究との関係性、の4つのテーマから、各校が直面する課題が話し合われました。

続いて「学校ごとのグループでの対話セッション」では、セッション1で出た課題から自校で取り組むべきテーマを一つ選択し、その課題解決の手がかりや、次年度に向けた具体的なアクションについて議論しました 。

対話セッション終了後には、各学校(全9校)から「自校での今後のアクション」について発表していただきました。発表では、探究カリキュラムの系統性や、教科学習との連携をどのように図っていくかについて、話し合った内容や経緯、今後のアクションについて共有されました。

本プロジェクトは、2025年3月まで全7回にわたって開催されます。次回の第3回は11月28日(木)に、「テーマ設定と問い立ての支援」をテーマに開催される予定です。

文責:CASEER・胡玥

2025.09.19

2025年9月15日(祝)に、個人研究型探究の指導者を支援する「研修プロジェクト」の第1回キックオフミーティングを、対面とオンラインのハイブリッド形式で実施しました。全国から9校・30名の先生方にご参加いただき、今後の連携と学びの土台づくりを行いました。

キックオフミーティングでは、本田由紀センター長より本プロジェクトの目的・年間計画を共有したのち、各校が探究の現状や課題、参加の狙いを簡潔に紹介し合っていただきました。

続いて上野特任講師が連携校での効果検証で明らかになった知見や探究学習の意義を考えるための視点を提示しました。

本田センター長による概要説明

上野特任講師による講義

後半は「教員自身の探究」「教育活動の中で見てきた生徒の探究」をテーマに対話セッションを行い、実践アイデアと見取りの視点を交換しながら、今後の協働課題と次回に向けたアクションを整理しました。

石黒准教授のモデレートによる対話セッション

対話セッションの様子

✼••┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈••✼

今後は月次の研究会を通じて、個人研究型探究学習に関する重要なトピックについて深く掘り下げて、各校の実践につなげていきます。

写真・記録について

掲載写真は、事前に同意を得たもののみ使用しています。記録データは個人が特定されない形で取り扱います。

お問い合わせ

東京大学大学院教育学研究科附属 学校教育高度化・効果検証センター(CASEER)

https://www.schoolexcellence.p.u-tokyo.ac.jp/

2025.09.15

この度、東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター(CASEER)では、「個人研究型探究学習に係る教員研修プロジェクト」の業務補佐(オンキャンパスジョブ)を担っていただける学生を募集いたします。

詳細は下記をご覧ください。

ポスターを表示

仕事内容

- 「個人研究型探究学習に係る教員研修プロジェクト」の定例研究会に係る補助業務

・月1回行われる定例研究会(2026年3月まで)の運営補助

・定例研究会で収集する参加者の回答フォームの集計作業および分析作業

・本プロジェクトの報告書の作成補助

- 東京大学教育学部附属中等教育学校(東大附属)における卒業研究指導の記録に係る補助業務

・東大附属での卒業研究指導の動画撮影業務

・収録した動画の編集作業

応募資格

・東京大学教育学部および教育学研究科に所属の学生(学士/修士/博士課程)

・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど)

・日本語でのコミュニケーション能力

募集人数

5名程度

勤務時間

月15-20時間程度

勤務地

基本在宅での作業

(業務内容に応じて、東京大学本郷キャンパスでの業務や東大附属での業務が発生する可能性もあります。)

給与・手当

・学部後期課程1,230円、修士課程1,450円、博士課程1,670円(業務内容によっては2,000円)

・交通費(本郷キャンパス以外での勤務が発生した場合)

応募方法

履歴書(東京大学統一履歴書フォーマットをご活用ください)をメールにて送付してください。

送付にあたっては、メールの件名欄に【CASEERオンキャンパスジョブ応募(氏名)】と記載ください。

応募書類送付先: c-kodoka@p.u-tokyo.ac.jp

応募締切

2025年9月27日(金)17時まで

選考プロセス

応募状況によっては、書類選考および面接を実施する場合がございます。

お問い合わせ先

東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター(担当:須藤玲)

Email: c-kodoka@p.u-tokyo.ac.jp

2025.09.08

東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター(CASEER)では、「初等中等教育における探究学習への支援プロジェクト」において、児童生徒の発意や関心に基づく探究学習に対して専門の研究者が的確なアドバイスをすることにより、探究の成果をいっそう高度で充実したものとすることをねらいに、東京大学の教員もしくは大学院生がオンラインを通じて支援・指導を行っています。

今回は中学3年生 Fさんのボーカロイド音楽についての探究学習を通して出てきた疑問や悩みに、東大で現在も開講中の人気ゼミナールをもとにした『東京大学「ボーカロイド音楽論」講義』などの書籍もある、東京大学先端科学技術研究センター所属(現在は博士課程生)の、鮎川ぱて先生がアドバイスしました。以下に、ダイジェストを紹介いたします。

- 探究のテーマ:ボーカロイド音楽作品を批評する

・相談者:Fさん(中学3年生)

・探究学習の取組単位:個人

- アドバイスした人:

東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻

博士課程・東京藝術大学非常勤講師 鮎川ぱて先生

・専門:ボーカロイド、音楽評論

- コーディネーター:教育学研究科 石黒千晶准教授(CASEER)

Fさんのご相談

理論や方法よりも、「作品」そのものに向き合い

作者のメッセージや表現の意味を浮き彫りにしていく

Series5. ボーカロイド音楽作品を批評する

Fさん:

今取り組んでいる卒業論文で、ぱて先生が「東京大学ボーカロイド音楽論講義」(文藝春秋、2022年)の本でやっていたような、ボカロをテーマに合わせてピックアップして外部の資料や理論を取り入れながら1つの論を組み立てていくということをやっていきたいと思っています。その中間発表に向けては、大漠波新さんの楽曲を取り上げて、そこで表現されている「愛」とは何かについて調べているところです。ボカロカルチャーは、社会から取りこぼされた人の声だったり、思春期や青年期の葛藤だと思っているので、最終的な卒業論文はそうしたものと結びつけて書きたいと思っているのですが、まだふわっとしていて、どんな学説や文献を参考にしたらよいかなど、悩んでいます。

鮎川先生:

発表の形態やサイズ感というのは、決まっているんでしょうか?

Fさん:

中間発表はスライドで5分くらいの発表をして、最終発表は卒業論文のような文字形態です。

鮎川先生:

なるほど、わかりました。研究のテーマにするのは、1曲っていう風に考えていますか?

Fさん:

当初の予定ではいろんな曲を扱うというか、対象は特定の1曲ではなかったのですが、今の予定では1曲になりそうです。

鮎川先生:

いいと思います。例えば大漠波新さんの「あいのうた」1には、1曲だけでいろんなテーマが盛り込まれているから、メインで扱うのは1曲にフォーカスした方がやりやすくなる気はします。僕が自分の本でよくやったやり方だけれど、複数の曲を取り上げていく中でも、それぞれについて2000字ずつ書いているわけではなくて、メインとなる曲を1つどーんと真ん中に置いて、それに対して他の曲ではこういう近いことを言っている、としたり。1曲にフォーカスしたけれど、この作家にとってこのテーマは1曲で終わるものではなくて、いろんな形で掘り下げ続けているテーマなんだと思います、という風にまとめたり。 Fさんは、「あいのうた」については結構見てきている感じかな? その曲と、(メモにある同じ大漠波新さんの作品である)「のだ」2だとどっちがいいかな。

大漠波新(2023)「あいのうた」

Fさん:

テーマを愛にしたので、それが題名に出ている「あいのうた」というのはわかりやすいと思います。「あい」という表現がいろいろ歌詞にあるし、「愛」だけではない「あい」が色々歌詞に表れているから、もし1曲に絞るなら「あいのうた」がいいと思っています。

鮎川先生:

事前にいただいたメモを見せてもらったけれど、もうメモもたくさんできていますもんね。いい感じだと思います。「あい」にラブの方の「愛」と「AI」というダブルミーニングが込められているというのは、確かにこの曲の明確なコアだと思います。このことは、特殊な読みによって気づくのではなくて誰もが気づくレベルのテーマですが、それをまず素直に受け取るのはすごくいいと思います。あと、Fさんは(動画中に表示される)歌われないテキストの書き起こしもしていますね。

Fさん:

はい、MVを見ながら全部自分で書き起こしました。

鮎川先生:

発表のスタイルがどんな感じかわからないけれど、聞く人たちは、ボカロがどんなものか知らない状態なんですよね? ボカロはフィールドが動画サイトなので、①音楽 と②映像 と③言葉 という3つのレイヤーで総合的に表現をするというのが基本スタイルですが、Fさんが書き起こしたような、歌詞として歌われないMV(映像)上の文字表記にも意味を持たせるというのも表現のスタイルとしてあって、この曲はまさにそれをやっている。ボカロを知らない人からしたらこれだけでも結構新しいポイントだから、そういう表現構造になっているという説明がちょっとあってもいいかもしれないですね。

大漠波新(2023)「あいのうた」

MV上の文字表記例

Fさん:

なるほど、ありがとうございます。卒論の参考に、先生の本のそれぞれの章は、どうやって構成されていらっしゃるんでしょうか。どういうプロセスを踏んでこういった構成にしたのかをうかがいたいです。

鮎川先生:

確実に言えるのは、作品ありきで考えているということです。まず作品を中心に、批評する題材を置いて、その後にその題材にとって一番ふさわしい分析の道具や方法を後から考えるという順番ですね。道具が先行して、例えば精神分析を使いたいからこの曲を選ぶ、ではなくて、後から判断しているところがあります。ただ、これはどうしても経験値が必要で、僕はいろんな学問ジャンルに時間をかけて今に至っているから道具のストックは結構あるわけです。なので、とにかく曲を主役に、ふさわしい道具を手札のなかから出すみたいな感じにしているんですよ。Fさんは、もうすでに結構ちゃんと考えられていると思うし、方法として確立した手法を使わなくても、作品がちゃんと主役になっている批評だったら、しっかり書けるんだと思います。批評の最大の条件というのは、一次作品から離れないということです。良くない批評というのは一次作品に書いてないことを勝手に読み取って妄想することなので、とにかく作品に向き合いまくるということがちゃんとできていれば問題ないと思います。

講義でも時々話すのですが、インターネットには、“縦読み”という文化があります。本当は隠されたメッセージがあるはずだと、文章の頭を縦に読んでいくのが普通の縦読みでしょう。けれども恣意的に何文字目か決めずにばらばらに読んでいくことがある。でもそれはどう考えても強引な読み方で、自分の読みたい気持ちを無理やり対象の中に投影しているに過ぎないですよね。批評をする、対象を読むという時に、自分が持っている考えをこの作品が代弁してくれているはずだという思い込みや誘惑というのは、どうしても出てくるものだと思います。なので、自分の読みたいものを無理やり対象に見出そうとしないというのは、とにかく批評においての最大の注意点ですね。

Fさん:

あくまで批評という立場を崩さずに、その作品ありきで構成するということですよね。

鮎川先生:

作品を批評するために、批評理論という方法が近年では確立されてきています。僕の本でも実質批評理論を使っている。ただ批評理論は、これまでの哲学とかジェンダー研究など他のジャンルでなされてきた議論の中で批評に使いやすいものをパッケージしたものを批評理論と呼んでしまっているところがあるんですね。僕の本にも哲学の話が出てきますが、実際には、哲学のうち批評に流用できる部分の参照なんだけれども。Fさんが、批評理論として確立されたものを勉強したとしたら、同じことをできるようになるかもしれない。ただそれを準備するには卒業論文に間に合うかどうかわからない。また、一定の道具を全部勉強しておかなければ批評ができないというわけでもないので、対象にふさわしい知識をFさんが持っていれば、それをそのまま使って大丈夫だと思います。例えば「あいのうた」ならば、AIが台頭している時代にそれでも自分が創るということはどういうことなのか、という作家の葛藤がほとんどメインだと思います。なので、批評の手法というよりも、創造性とAIについて他の人がどんな風に言っているか、学問的にどんな研究がなされているか、などを横目で見て最終的な卒業論文のときに参照しながら語るといいかもしれないですね。

Fさんはこの曲を改めてどう思いますか。

→続きはPDFでご覧いただけます。

支援ミーティングを終えて

Fさん:

1つの講義を受けているような感覚で、講義を聞いて相談もしているみたいな感じでした。この時間を設けていただいてよかったと思いました。中間発表のテーマも明確になったし、ここで気づいたこともたくさんあったので、発表に生かしていきたいです。

鮎川先生:

Fさんにそう言ってもらえて嬉しいです。教員の立場から教えるというのも選択肢としてあったかもしれないですが、僕の議論を押し付けることになってはいけないとブレーキを掛けつつ、一緒に考えようと臨みました。もう作品を十分に受け取っていると思うので、あとはそれを「まとめる」というプロセスを丁寧にやればバッチリだと思いました。

本記事で参照した書籍

鮎川ぱて. (2022). 東京大学 「ボーカロイド音楽論」 講義. 文藝春秋

本記事で参照した動画一覧

- 大漠波新(2023)「あいのうた」(2025年8月21日閲覧)

https://www.nicovideo.jp/watch/sm42445494

- 大漠波新(2023)「のだ」(2025年8月21日閲覧)

https://www.nicovideo.jp/watch/sm42983761

- 柊マグネタイト(2021)「マーシャル・マキシマイザー」(2025年8月21日閲覧)

https://www.nicovideo.jp/watch/sm39217773

- ぬゆり(2017)「命ばっかり」(2025年8月21日閲覧)

https://www.nicovideo.jp/watch/sm31680050

- 椎乃味醂(2023)「あなたにはなれない」(2025年8月21日閲覧)

https://www.nicovideo.jp/watch/sm41955561

その他の記事を見る

2025.08.25

東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター(CASEER)では、「初等中等教育における探究学習への支援プロジェクト」において、児童生徒の発意や関心に基づく探究学習に対して専門の研究者が的確なアドバイスをすることにより、探究の成果をいっそう高度で充実したものとすることをねらいに、東京大学の教員もしくは大学院生がオンラインを通じて支援・指導を行っています。

今回は、中学2年生 Yさんの「スポーツにおける男女格差」に関する探究学習を通して出てきた疑問や悩みに、バリアフリー教育開発研究センターの飯野 由里子先生がアドバイスしました。

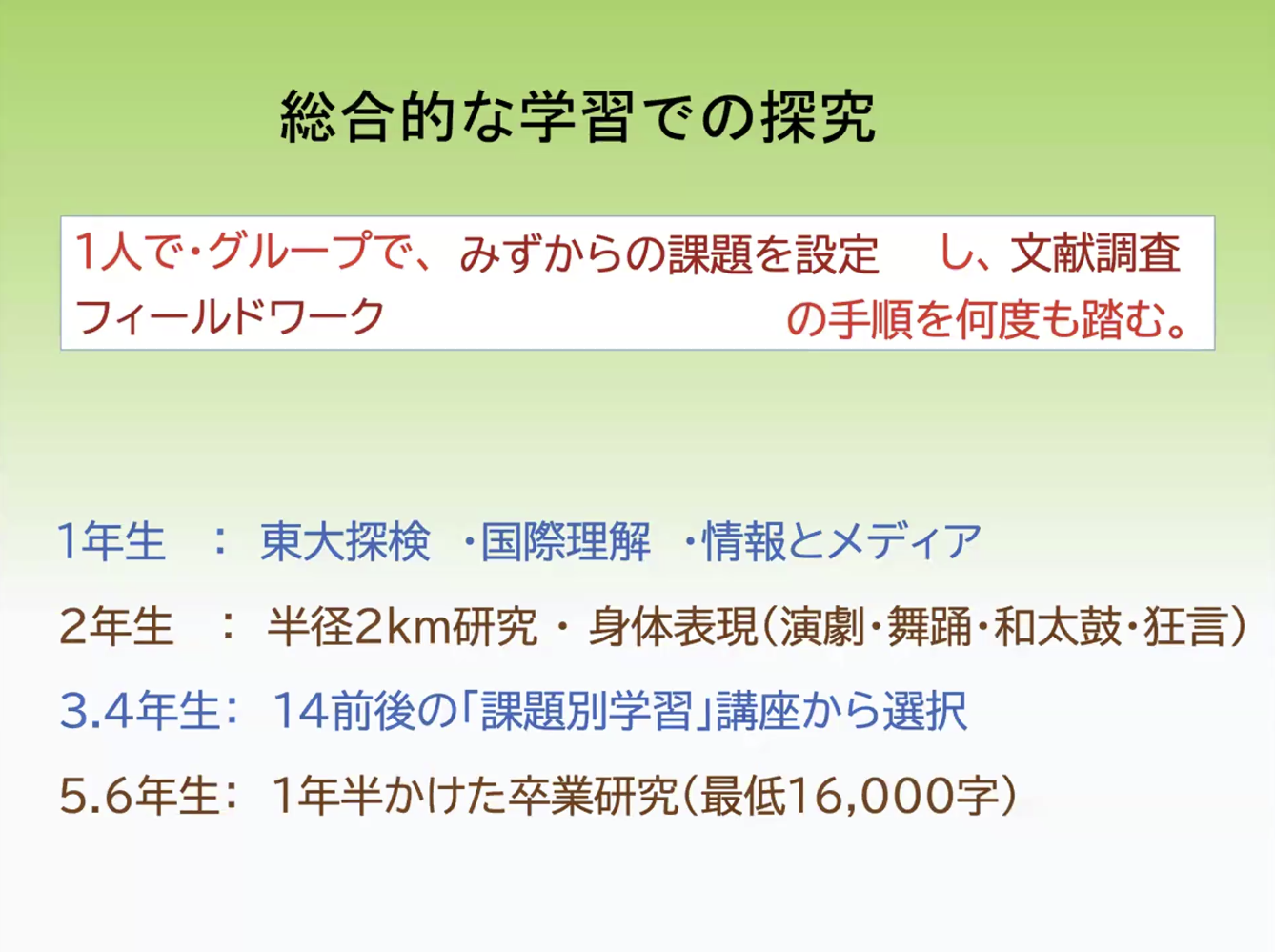

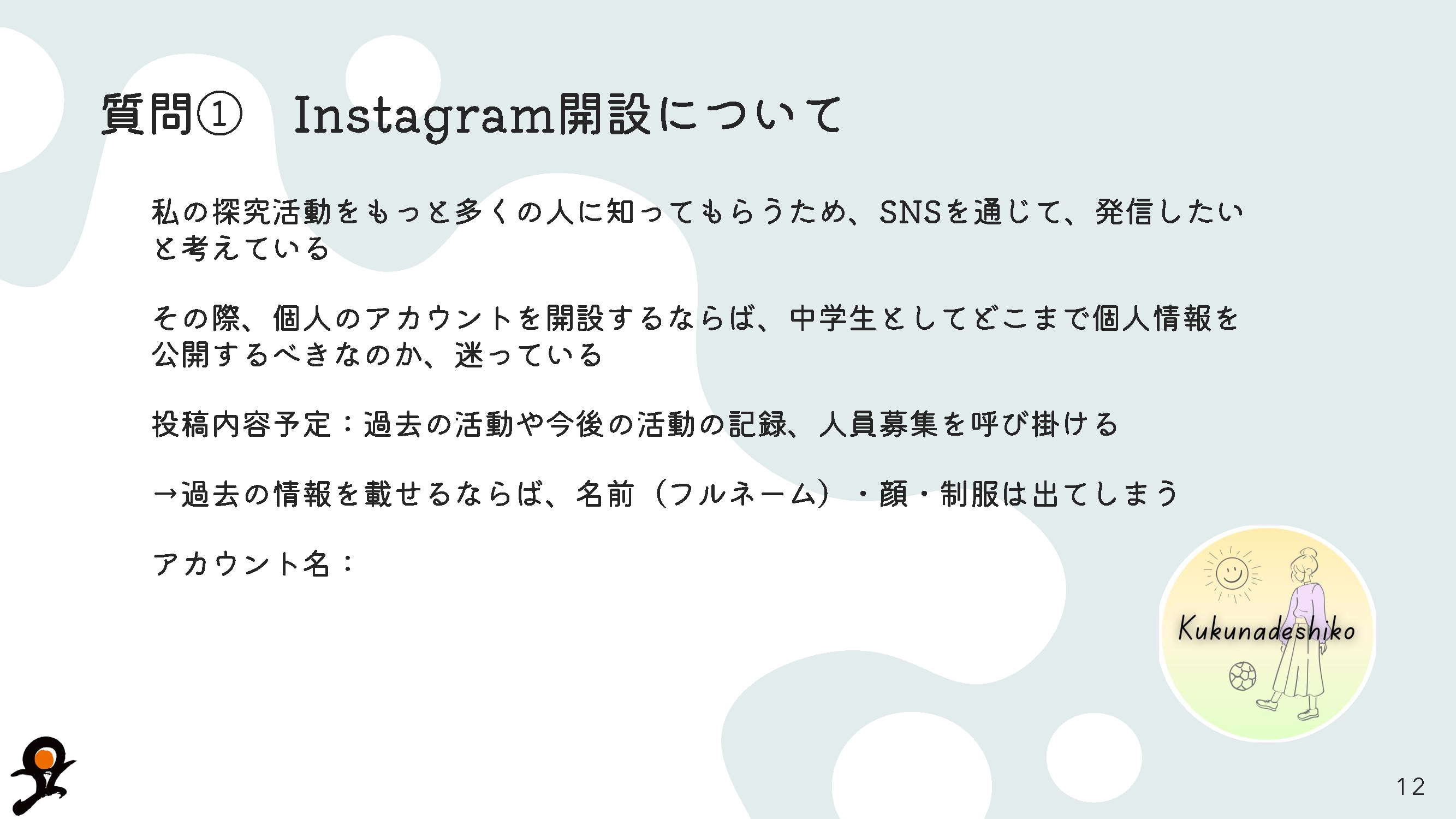

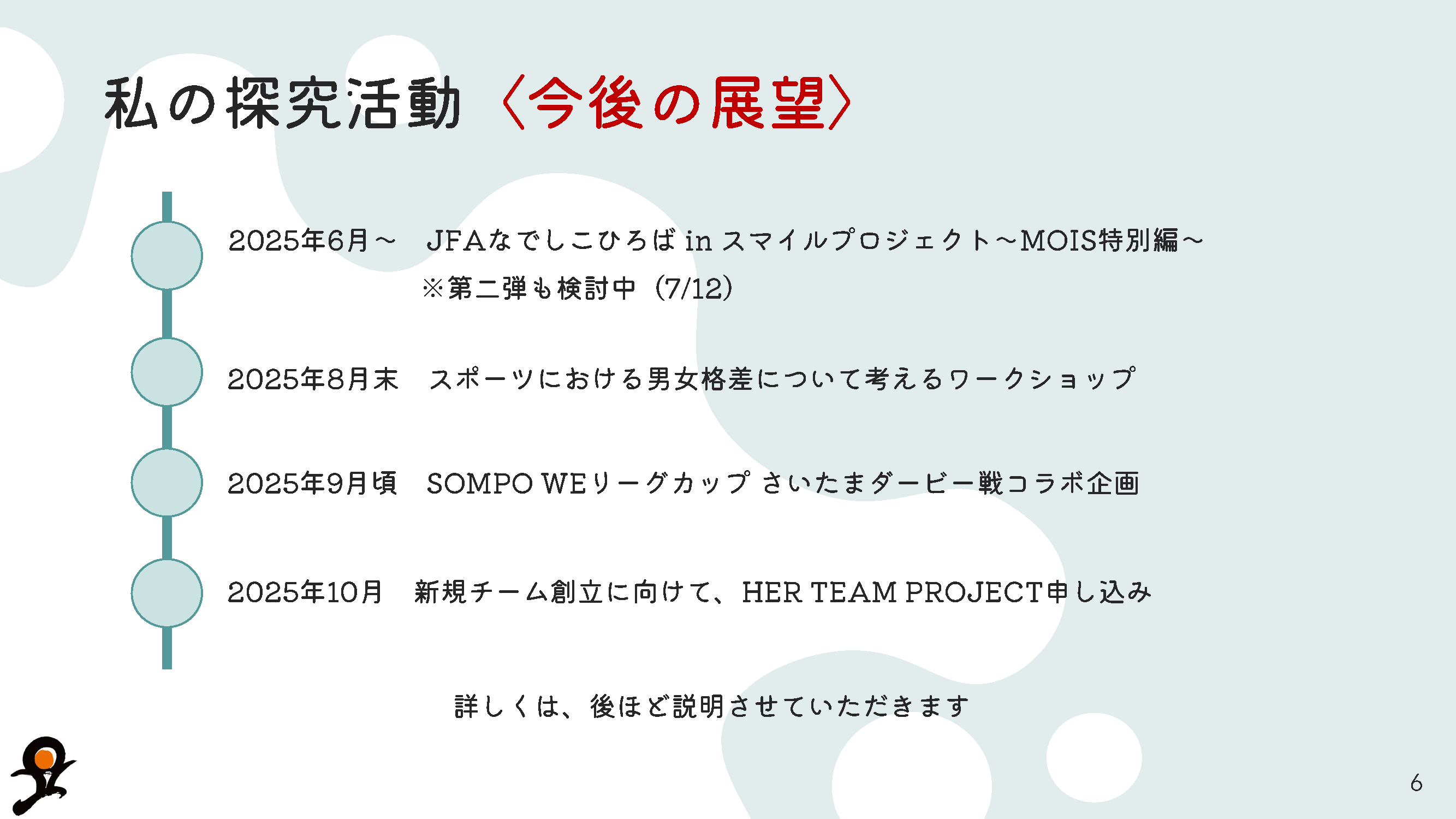

- 探究のテーマ: 「スポーツにおける男女格差について~女子サッカーを切り口に~」

・相談者:Yさん(中学2年生)

・探究学習の取組単位:個人

- アドバイスした人:

東京大学大学院教育学研究科 附属バリアフリー教育開発研究センター 飯野 由里子特任教授

専門:合理的配慮 / 子どもの権利 /社会的障壁

→ 飯野先生のページへ

- コーディネーター:教育学研究科 須藤 玲助教(CASEERセンター)

Yさんのご相談

女子サッカーから日本社会の問題へ

視点を広げることで見えてくる新たな探究

Series4. スポーツにおける男女格差について

Yさん:

私がこの探究活動を始めたきっかけは、小さい頃からサッカーがとても好きだったからです。自分でプレーするのも、試合を見に行くのもどちらも好きでした。私は、中学生になるタイミングで、男子の部活動に入るか、クラブチームに入るか、それともやめるかという選択に迫られました。それと同時に、観客数や盛り上がりに男女チームで差があるなとも感じていて、女子サッカーの環境を変えたいって強く思いました。チームがないなら自分で作ればいい。男女で差があるなら、女子サッカーを盛り上げればいい。そう思って、今この活動をしています。

クリックして拡大

チームの数が少ないという問題には、「12歳の壁」が大きく当てはまります。私の学校がある市内の中学校で、女子サッカー部があるのは現在3校だけです。また、私の通う地区には女子サッカー部が1つもありません。でも、私の学校は中高一貫校で、受験に合格すれば住む場所にとらわれずに、誰でもサッカーを楽しめるという良さがあります。だから、今年度はJFAとアディダスの合同プロジェクト「HER TEAMプロジェクト」に応募して、実際に女子サッカークラブを立ち上げたいと考えています。

クリックして拡大

飯野先生:

ご説明、ありがとうございます。事前にいただいたスライドに、質問が2つ書かれていたのですが、今日相談したかったのは主にその2つになりますか?

Yさん:

はい、そうです。

飯野先生:

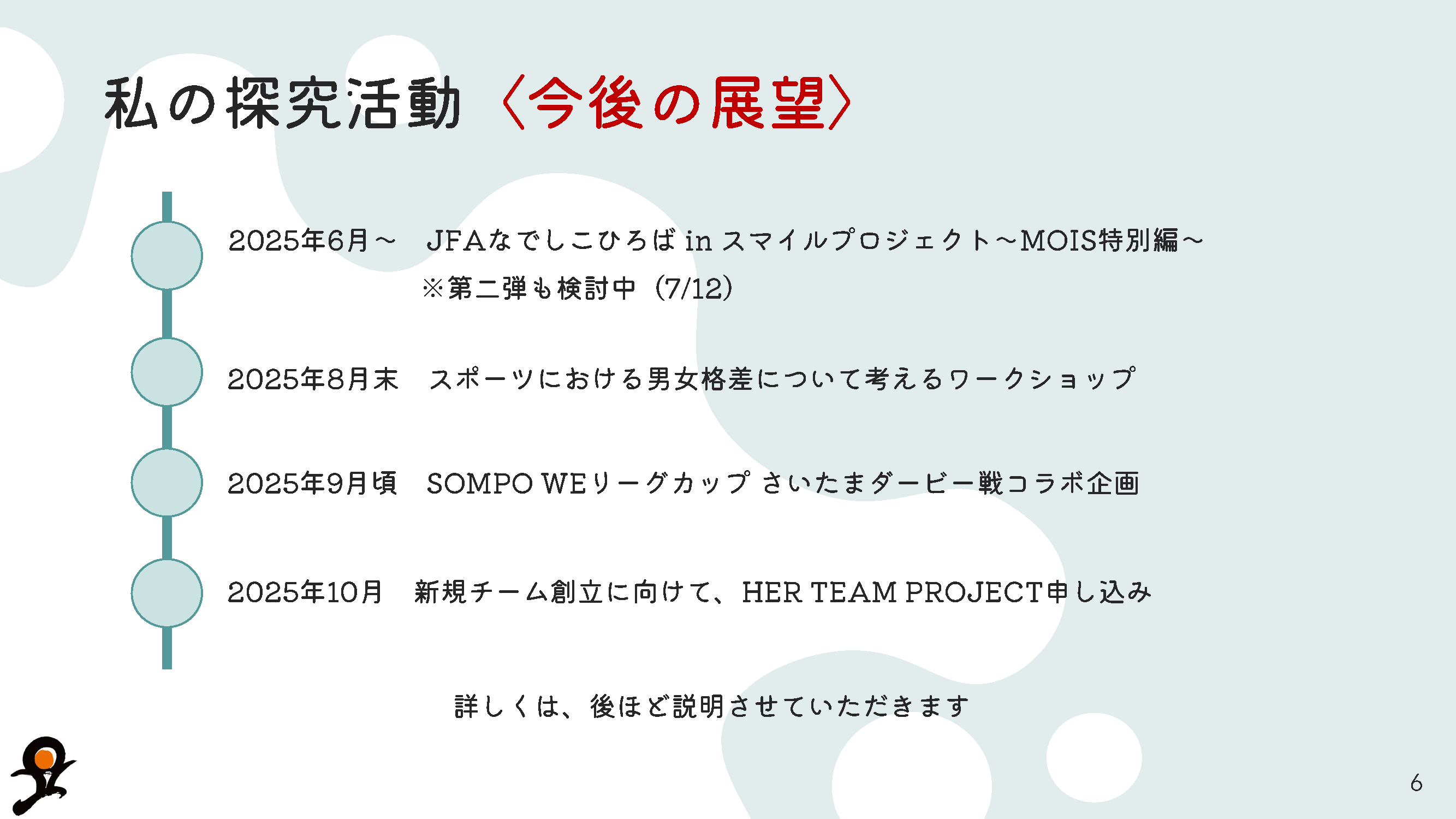

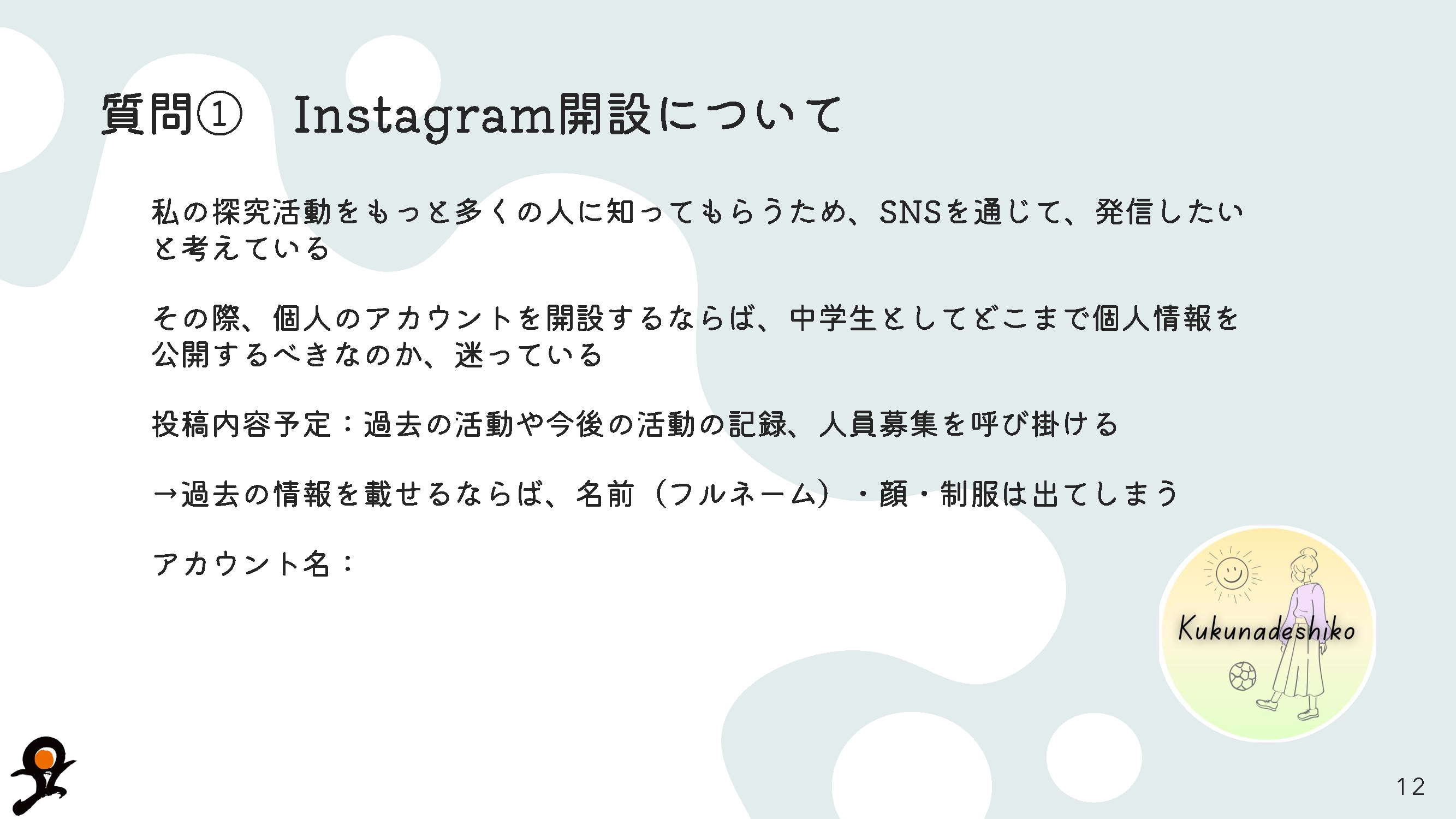

わかりました。では、まずそのお話からしていきましょう。一つめは、「SNS(インスタグラム)開設」についてのご質問でしたね。

クリックして拡大

これは、最終的には学校の先生や保護者の方と相談して決めてもらいたい内容だと思っていますが、私の考えを少しお話しすると、「本名(フルネーム)」「顔写真」「制服姿」の公開については、できるだけ避けた方がいいと考えています。プロジェクトとして学校名を出して活動するつもりであれば学校名が特定されても問題ないかもしれませんが、そうでない場合は、制服姿から学校や個人が特定されてトラブルにつながる恐れもあります。世の中そんな悪い人ばかりじゃないよねって思いたいんですけれども、オンライン上のトラブルは増えていますので、そこは気をつけなければいけないと思います。インターネット上に一度公開された情報は完全には消せないということも聞いたことがあると思うんですよね。なので、最初から「出しても大丈夫」と確認できた情報だけを発信するように、あらかじめルールを決めておくといいですね。

次に、「どんなふうに発信すればいいか」という話ですが、まず、アカウント名は、活動の内容がわかるようなニックネームをつけるのがいいですね。研究者だと「プロジェクト名」と呼んだりしています。このニックネームやプロジェクト名は、どんな活動をしているのか、どんな未来を創りたいと思っているのかを考えながら決めると良いと思います。その時に、例えば「○○研究プロジェクト」というような固い名前にすると少し敷居が高くなって、誰も彼もがやってくるということにはならないかもしれません。逆に、「未来創造チーム○○」みたいに少しやわらかい感じの名前にすると、より広く人に届くかもしれません。それから、写真もたくさん載せると思うんですが、活動の様子や雰囲気がわかるような写真を使うのがいいと思います。最近はイラストやキャラクター、アバターも簡単に作れるので、オリジナルキャラクターを作って、活動紹介に使うというのも一つの手です。短い動画、リールで紹介すると、多くの人に見てもらえるので、そうしたときにアバターを活用するのも良い方法だと思います。

須藤先生:

ありがとうございます。1つ目の質問に対しては大丈夫そうですね。それでは、2つめの質問について、Yさんから少しご説明いただけますか?

クリックして拡大

Yさん:

はい。スポーツにおける男女格差について調べていく中で、日本がG7加盟国の中でジェンダーギャップ指数が最下位だということを知りました。そういった状況のなかで、スポーツという視点から見ると、日本にはどんなところで格差があるのかという点についてお聞きしたいです。それから、スポーツの場面で男女格差が生まれてしまうのはどうしてかということです。また、スポーツだけじゃなくて、もっと広い視点で男女格差を縮めていくために、どんな部分を改善すれば、より良い社会につながっていくのかなということをお聞きしたいです。

飯野先生:

ありがとうございます。Yさんは女子サッカーチームの方々とも交流してきたということですが、そこで格差について聞く機会ってありましたか?

Yさん:

はい。色んな交流をする中で、私自身このテーマについて考える機会がたくさんありましたし、アイデアを得ることもできました。私は、大きく分けて2つの視点から考えています。1つ目はサッカーを“見る”っていう視点で、

→続きはこちらからお読みいただけます(PDFを表示)

支援ミーティングを終えて

Yさんより:

スポーツにおける男女格差(ジェンダーギャップ)について、自分が知っていた知識や過去の経験を超えて、幅広い視点から専門的なお話を聞くことができ、とても有意義な時間となりました。男女格差は複数の要因が起因しており、歴史的要因や文化的要因という過去の出来事が今につながっているのだと思うと、さまざまな分野とのつながりを詳しく調べてみたいと思いました。教えていただいたことをもとに、今後の探究活動をもっと深めていきたいです。また、誰もが男女という性別にとらわれずに自分らしく、人生を送れるような社会にしていきたいです。改めて、貴重なお話を聞かせてくださり、ありがとうございました。

飯野先生より:

Yさんが明確な活動目標を持って「スポーツにおけるジェンダー格差」というテーマを探求されている姿に、大変感銘を受けました。Yさんとの対話を通じて、小学校卒業後もサッカーを続けたいと希望する女子に対する機会が制約されている状況を表す「12歳の壁」という概念を、改めて深く認識することができました。ご自身の経験をきっかけとしつつも、それを普遍的な社会課題へと昇華させ、自分以外の人々がスポーツへの参加をめぐり経験しているさまざまな壁に関する探求を深めていかれることを心より期待しています。

その他の記事を見る

2025.08.06

東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター(CASEER)では、「初等中等教育における探究学習への支援プロジェクト」において、児童生徒の発意や関心に基づく探究学習に対して専門の研究者が的確なアドバイスをすることにより、探究の成果をいっそう高度で充実したものとすることをねらいに、東京大学の教員もしくは大学院生がオンラインを通じて支援・指導を行っています。

今回は、広島県の小学4年生Mさんの「日本の妖怪」についての探究学習を通して出てきた疑問に、人文社会系研究科日本文化研究専攻の院生、長瀬優希さんがアドバイスしました。

- 探究のテーマ: 日本と世界の妖怪について

・相談者:Mさん(小学4年生) ・探究学習の取組単位:個人

・探究学習の取組単位:個人

- アドバイスした人:東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻

長瀬優希さん(大学院生)

[専門] 江戸時代の文学、戯作、黄表紙

[研究テーマ] 黄表紙における教訓

- コーディネーター:教育学研究科 本田 由紀教授(CASEERセンター長)

Mさんのご相談

「妖怪」とは何か? という難しい問いを、どう深めるか

―言葉の意味を紐解き、比較することで特徴をつかむ―

Series3. 日本と世界の妖怪について

長瀬さん:

本日は宜しくお願いします。東京大学大学院人文社会系研究科、日本文化研究専攻に所属している長瀬優希と申します。今は修士課程の2年生で、普段は江戸時代の文学について研究をしています。どのぐらいお力になれるかわかりませんけれども、よろしくお願いします。

Mさん:

Mです。小学4年生です。昨年から妖怪について調べていて、低学年代表として全校生徒の前でスライドを発表しました。内容は、日本にいる妖怪について、各県ごとに調べました。また、低学年の皆に協力してもらって、一人ひとりが作ったSDGsの妖怪をまとめて図鑑にしました。今日はよろしくお願いします。

発表したスライドのタイトルと、Mさんの考えたSDGsの妖怪

クリックして拡大

クリックして拡大

長瀬さん:

事前に、Mさんからいただいたご質問はこちらの4点だと思います。

<質問>

① 調べる程に、妖怪なのかお化けなのかの線引きが難しい(唐傘お化けとか)

② 妖怪と、世界で言われるモンスターの違いは何か?

③ 世界の妖怪の何%が日本の妖怪なのか?

④ 世界で妖怪が一番多い国を調べるにはどうしたら良いか?

この質問をいただいて私もずっと考えていたんですけど、まず大前提として、この4つとも、とても難しい質問だっていうことをお伝えしたいんですね。とっても難しい質問で、どれも簡単には答えが出ないし、1つの答えが出てくる質問ではない。必ずしもわかりやすい答えが出てくるとは限らない質問で、僕の先生もこれは難しいよねっておっしゃっていた。 そのくらい難しい質問だということを、まずお伝えしておきたいと思います。 その上で、1つずつの質問についてお話ししていきたいと思うんですけど、大丈夫でしょうか?

Mさん: はい。

長瀬さん:

まず一つめの「妖怪なのかお化けなのかの線引きが難しい」というご質問なんですけども、そうですね。 まず、Mさんは妖怪とお化けの違いって、どういうふうにお考えですか?

Mさん:

ええっと…、お化けとか幽霊には、何かしたいこととか、恨みとかがあって成仏できていない動物とか物とかがなって、妖怪は、人間やいろんな動物とかから生まれたものもいれば、妖怪として生まれたものもいる…。

長瀬さん :

そうですね、確かにそれは1つあるかなぁと僕も思います。僕は、妖怪とお化けにどういう違いがあるのかってことを考えるときに、まず辞書を引いてみたんですね。辞書で調べるというのは、こういうことを考えるときに、最初の手がかりとして良い調べ方かなと思うのでお薦めです。国語辞典で「妖怪」と「お化け」を引いてみたら、いまMさんがおっしゃったような特徴や違いについて書かれていることもあれば、辞書によっては、お化けと妖怪は同じものだよっていうふうに説明しているものもあったりしました。辞書でもそんな風なので、この2つの違いを説明するというのは、なかなか難しいんだなと思います。質問の時に、線引きが難しい例として「唐傘お化け」をあげてくれていましたが、それがいい例で、お化けと妖怪のどちらかに分類しきれないものもあったりするので。

また、僕は江戸時代の文学を主に研究をしているんですけれども、江戸時代の文学だと、お化けっていう言葉とすごく似ている“化け物”という言葉も結構使われていたりします。この化け物っていう言葉は、辞書では「化けて怪しい形姿をするもの」というふうに説明がしてあって、出てくるものとしても、妖怪とすごく似ていたり、重なっていたりするものがいっぱいある。 江戸時代の人たちは、化け物と妖怪っていうのはほとんど同じような意味だと捉えていたようです。そういうことを考えると、お化けとか化け物っていうのと、妖怪っていうのは、かなり重なるところがあるのかなと思います。その上で、どこに違いがあるのかなぁということを考えたときに、お化けとか化け物っていうのは、名前に“化ける”ってありますよね。 その化けるっていうのは、つまり、姿を変えるっていうことだと思うんです。姿を変えるとか、あるいは姿形が人間とは変わったものだっていうところ。 そこに化け物とか、お化けの特徴っていうのがあるのかなっていうことを考えました。

ただまあやっぱりお化けと妖怪って多分、もともとは違うものだったのかもしれないんだけれども、結構ぐちゃぐちゃになっているというか、実際にはどちらとも言えるようなものがたくさんあったりするので、無理に線引きをしようとしないで、お化けも含めた妖怪について広く調べてみるでもいいのかなと思いました。

Mさん:はい、ありがとうございます。

長瀬さん :

じゃあ、2つめのご質問にいきますね。妖怪と、世界で言われるモンスターの違いは何かっていうお話だったかと思います。これも、僕はどうしようかなと思ったときに、まず辞書を引いてみました。辞書でモンスターを調べると、「怪物」とか「怪獣」とかって出てきたりします。これって、妖怪と似ているような気もするけれど、なんかちょっと別のものみたいな感じもしますよね。 Mさんは妖怪とモンスターの違いについて、何か考えていることがあったりしますか? 何でもいいんですけど。

続きはこちらからお読みいただけます(PDFを表示)

支援ミーティングを終えて

Mさんより:

私は妖怪についてよく知っている人と話す事があまり無かったので、長瀬さんと話せてとても楽しかったです。お話しを聞いて、妖怪、化け物、モンスター、フェアリーという名前の意味の線引きが難しいなと思いました。妖怪の意味を取り違えないように、教えていただいた事を活かして、世界のモンスターやフェアリーについても探究してみたいと思います。ありがとうございました!

長瀬さんより:

普段小学生とお話しすることはないので緊張していましたが、Mさんの好奇心にあふれた興味深い質問のおかげで、たいへん充実した時間を過ごすことができました。真摯に話を聞いてくださったMさんと、貴重な機会を作っていただいた本田先生をはじめとするCASEERの皆さんに、心から感謝しています。

その他の記事を見る

2025.07.28

東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター(CASEER)では、「初等中等教育における探究学習への支援プロジェクト」において、児童生徒の発意や関心に基づく探究学習に対して専門の研究者が的確なアドバイスをすることにより、探究の成果をいっそう高度で充実したものとすることをねらいに、東京大学の教員もしくは大学院生がオンラインを通じて支援・指導を行っています。

今回は、埼玉県の中学2年生 TさんのSDGsに関する探究プロジェクトを通して出てきた疑問や悩みに、大学院総合文化研究科・附属国際環境学教育機構の前田 章先生がアドバイスしました。

- 探究のテーマ: シミュレーションゲームを通したSDGsの理解促進

- 相談者:Tさん(中学2年生)

- 探究学習の取組単位:個人

- アドバイスした人:大学院総合文化研究科 附属国際環境学教育機構

前田 章教授

[専門] 環境経済学,資源経済学,ファイナンス,エネルギーシステム,経済理論

[研究テーマ] 気候変動政策の経済モデル分析

→ 前田先生のページへ

- コーディネーター:教育学研究科 本田 由紀教授(CASEERセンター長)

Tさんのご相談

企業の経営とSDGsへの対応は、切り離せない不可分なもの

―よりよい議論や理解のベースとなる、ゲームのシナリオ作りとは?

Series2.シミュレーションゲームを通したSDGsの理解促進

Tさん:

私は、埼玉県の中学2年生のTと申します。本日は、学校の探究活動で行っているSDGsに関するシミュレーションゲームについて、先生たちのお力を借りたいと思い、この機会に参加させていただきました。よろしくお願い致します。

前田先生:

よろしくお願いします。私は、専門は経済学なんですが、大学生の時には経済学ではなくて、工学部で電子工学を勉強したんです。元々数学が好きな少年だったんですけれど、色々あって今は、経済学のなかでも特に環境問題であるとか、不動産や都市、エネルギーなどの応用を専門に研究しています。

今日は、まずTさんのほうから、今どんなことを考えているのか話していただけるのがいいかなと思います。

Tさん:

はい、そもそものテーマは「企業」×「SDGs」で、企業が行っているSDGsの取り組みについて知らない人が多いから、その認知度を上げるということを目的にやっていて、その中でも私はESG投資という、企業が行っている投資に着目して、ゲームの中にその要素を取り入れてプレイしてもらうことで、よりみんなの理解が深まるようなものを作れたらと考えています。

前田先生:

そのゲームというのは、どこでどういう形で使おうと思っているんですか?

Tさん:

作成したゲームは、最終的には校内で開かれるワークショップで、生徒にやってもらおうと思っています。

前田先生 :

そのワークショップは、文化祭みたいな感じでやるんですか? それとも何かの大会みたいな感じで?

Tさん:

うちの学校は、土日に授業とは違って、自分たちが好きなことをやれる時間みたいなのがあるんですけれども、その時に生徒が自分たちの行っている活動について説明したりする時間があるので、ワークショップもそこでやる予定です。

資料の方にもう少し詳しい説明があるんですけれども、共有してもいいでしょうか。

クリックして拡大(PDF)

クリックして拡大(PDF)

Tさん:

今悩んでいるのは、2つめの◆のところに「評価(ESG評価)」というのがあるんですけれども、そこでオーディエンスに対してSGDs対策について発表して、その取り組みがいかに良いものかっていうのを公平に判断してもらおうと思っていたんですけれども、学校の先生と相談していた時に、オーディエンス側がこれだとちょっと飽きちゃうんじゃないかという問題が発生していて、オーディエンス側の人をどう立ち回らせるかっていうのが、難しいところかなって思ってます。

前田先生:

これ、一番初めの、そもそものこのシミュレーションゲームの目的は何でしょうね?

Tさん:

目的は、やはり企業が行うSDGsやESG投資が私たちから見て遠い存在にあるものかなって考えたので、一番身近なゲームという形で実際に体験してもらって、こういうものなんだっていうのを理解してもらうということだと設定しています。

前田先生 :

「売上評価」と「ESG評価」という2つの軸があるんだけど、企業経営を中心にする? それともSDGsを中心にする? あるいはその両方?

Tさん:

基本は企業経営が中心というか、その企業でどういうことができるの? 個人ではなく、もうちょっと大きい存在として、どういうことを行っているんだろう? ということでしょうか。

前田先生:

あと、このゲームをやる人の事前知識については、どのくらいだと想定していますか?

Tさん:

ESG投資については、あまりわかってないという状態。かつ、その企業でどんなことが行えるかについても、あまり理解していないのかなと。

前田先生:

企業経営については、ある程度知っている人を想定しますか? それとも全然?

Tさん :

企業経営についても、あまり知らない人が多いと思うので、ルーレットにするなどして簡略化はしているんですけども、わかってない人の方が多いと思います。

前田先生:

参加者っていうのは、このルーレットを回したり、対策を匿名で発表したりする人のことですよね。それから、それを見ていて、評価して点数をつけるのがオーディエンスですよね。そして勝敗は、参加者サイドは点数が多かったら順位が決まるし、オーディエンスも、自分が応援していたチームの順位が高かったら勝敗が決まるっていう、そういう設定ですよね。

Tさん:

はい、その設定です。

前田先生:

そういう意味では、ゲームの参加の仕方が2通りあるってことですね。わかりました。そのうえで、全体のなかで一番気になるのは、やはり前半の「売上評価」と、後半の「ESG評価」の2つの関連性がないところですかね。 それをもう少し考えたらいいと思うんですよね。

Tさん:

そうですね。その部分の関連性は、やっぱり実際に経営していく上でもかなり重要になると思うので、そこの関わりはちょっと入れたいなって思っています。

続きはこちらからお読みいただけます(PDFを表示)

支援ミーティングを終えて

Tさんより

今回の支援ミーティングを経て、自分では見つけられなかった新しい視点や気づきを得ることが出来ました。優しく丁寧に教えてくれた先生たちに感謝しております。

先生方にご指摘貰った箇所を意識し作成していきたいと思います。

前田先生より

教育的あるいは学習的要素のあるゲームを作るというのは、試験問題を作るより難しいことだと思います。もちろん試験問題を作るのは試験問題を解くよりも難しい。ですから、Tさんはこれまでやったことのない超絶ハイレベル難易度のことに挑戦しているということになります。その分学ぶことも多いと思います。ご健闘を祈ります。

その他の記事を見る

クリックして拡大(PDF)

クリックして拡大(PDF)